„Kein anderer in den Wäldern, Vater und Mutter nicht,

verstand ihn so gut wie du und wurde ihm so gerecht.

Niemand wußte besser, was ihm nottat zu jener Zeit.“

Von Wolfgang Hartmann

„Über fünfzig Jahre ist es nun her, daß ich ihn kennenlernte, aber ich erinnere mich noch an jedes Wort…“

Wie schön, wie einfach wäre es, wenn dieser Satz wahr wäre! Wenn er zuträfe für unser erstes Gespräch und für alle anderen, die wir miteinander führten in den wenigen Jahren, die unsere Freundschaft dauern durfte. Aber ich war ja nicht mit der Absicht gekommen, mir alles gut zu merken, um es später einmal zu berichten, möglichst genau, möglichst wörtlich, wie ein Reporter mit Notizbuch und Bandgerät. Mit dem Reporter teilte ich nur die Neugier, weil da zuhause im Bücherschrank ein paar Bücher standen, ganz oben und in der zweiten Reihe…

Und heute versuche ich, mich zu erinnern. Aber Erinnerungen sind kein Dokumentarfilm. Manche sind klar, als sei es gestern gewesen, manche sind unscharf, verschieben sich in Zeit und Ort, vermischen sich mit Gehörtem, Erzähltem. Genau und sicher sind sie nicht oft. Genau und sicher ist nur das Gefühl, nein, die Gewißheit, die sich einstellt, wann immer ich an ihn denke: daß ich nur einmal einen Menschen traf wie ihn und nur einmal einen Freund hatte wie ihn. Und als ich ihm begegnete, ahnte ich wahrlich nicht, daß ich einmal über ihn zu erzählen haben würde, und auch nicht, wieviel davon auch meine eigene Geschichte sein würde.

Denn die Begegnung mit ihm hat mein Leben verändert.

München, 3. März 1958. Gründonnerstag. Haltestelle Georgen-Teng-Straße. Hier muß ich aussteigen, hat er geschrieben. Ein Klingeln vom Beiwagen, eines vom Triebwagen, ein Doppelklingeln vom Fahrer. Die Trambahn rumpelt weiter. Ich schaue mich um.

Schwabing also. Er wohnt in Schwabing, sagten sie zuhause, und das Wort hatte einen gewissen Unterton: Künstlerviertel, kennt man doch, weiß man doch, wie es da zugeht.

Vierstöckige Wohnhäuser, Gründerzeit, soweit sie der Krieg verschont hat, noch grau, aber lebendig und stilvoll. Wiederaufbauzeit die anderen, keineswegs schäbig, eher gediegen, dennoch langweilig. Bäume, schon wieder über die unteren Stockwerke hinausgewachsen, zeigen ein erstes, zartes Grün. Im Sommer wird ihr Laub Schatten spenden und auch manche Bausünde gnädig verdecken. Hier jedenfalls wohnen gute Bürger. Künstler und Bohémiens hausen anders. Das Schwabing mit dem gewissen Unterton ist dies offenbar nicht.

Ich bin noch manches Mal dort ausgestiegen. Da brauchte ich dann nicht mehr nach der Daimlerstraße zu suchen, die eigentlich gar keine richtige Straße ist, eine Grünanlage eher zwischen zwei Häuserreihen einer Wohnanlage, mit Bäumen, Sträuchern und Grasflächen und an beiden Enden mit einem Gartenzaun versehen. Ich laufe ja auch zuerst daran vorbei, kehre um, frage und stehe endlich vor der Nummer 5. Acht Namen auf dem Klingelschild. Zweiter Stock links: „Dr. Hartmann“.

Ein paar Minuten noch. Für vier Uhr hatte er mich eingeladen – auf eine Tasse Tee oder vielleicht auch ein Glas Wein. So stand es in seiner unvergleichlich ausdrucksvollen und dabei so beherrschten Schrift auf der Karte, mit der er meinen Brief beantwortet hatte. Und „Dein Onkel Wolf Justin“ stand darunter, meine artige Anrede aufgreifend, dieses eine Mal nur. Auch ich sprach ihn bald nicht mehr so an.

„Lieber Onkel Wolf Justin“, hatte ich geschrieben, und dass ich nicht wisse, ob er sich an mich erinnere, da wir uns bisher nur einmal gesehen hätten, in Marktbreit, wohl 1952, und damals sei ich elf gewesen. Heute sei ich also fast siebzehn und hätte alles von ihm gelesen, was ich bei uns im Bücherschrank von ihm gefunden hätte, zuerst den Mann im Mars, weil ich das für den Titel eines Zukunftsromans hielt, danach den Durst und ganz besonders gerne den Glanz. Und dass ich ihn kennenlernen möchte, und ob er vielleicht…

In den Osterferien also, Gründonnerstag, vier Uhr.

Ich hatte auf diesen Tag gewartet wie ein Kind auf Weihnachten. Ein leibhaftiger Schriftsteller! Ein Künstler demnach. Künstler kamen in meinem häuslichen Dunstkreis nicht vor. Nur dieser, nun ja, weil er eben zur Verwandtschaft gehörte, genaugenommen zu der meines Vaters. Aber der lag irgendwo am Ladogasee begraben. Wenn man ihn überhaupt begraben hatte – 1942, Russland … fünf Monate nach meiner Geburt und ohne sein Kind je gesehen zu haben. Seine Stelle nahm später Wegeleit ein. Und jene Bücher eines gewissen Wolf Justin Hartmann standen in seinem Bücherschrank, ganz oben. in der zweiten Reihe, versteckt hinter Thomas Mann und Romain Rolland und in Gesellschaft von Doktorbuch und Ratgeber für „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ Ein guter Platz, um einen Jungen neugierig zu machen.

Und nun stehe ich vor seiner Haustür. Von der nahen Josephskirche schlägt es vier. Ich drücke den Klingelknopf.

Es vergehen ein paar Sekunden, die paar Sekunden, die es immer brauchte, später, wenn er mich erwartete, um von seinem Zimmer zur Wohnungstür zu kommen. Dann schnarrt der Türöffner. Gebohnerte Treppen, blanke Stiegenhausfenster – meine etwas romantischen Vorstellungen vom Künstlermilieu finden auch hier keine Nahrung. Ich mache mich auf den Weg zum zweiten Stock. Oben wird eine Tür geöffnet. Vom letzten Treppenabsatz schaue ich hinauf. Sein Blick trifft mich. Ein aufmerksamer, ein forschender Blick aus schwarzen, blitzenden Augen unter dichten Brauen.

Ich sehe sie immer noch, diese Augen, auch heute noch, da ich älter bin, als er damals war. Immer sehe ich zuerst und vor allem diese Augen, diesen Blick, der niemals auswich, vor nichts und niemandem. Er bannte jeden, und jeder ließ sich gerne bannen. Darin war nichts Dämonisches. Darin war ein freundliches Anteilnehmen, ein freudiges Willkommen. Und jener tiefe Ernst, der erst das wahre, gute Lachen möglich macht.

Er ist wohl einen Kopf größer als ich, was bei meinen einsfünfundsechzig so groß nicht ist. Das Haar, ein widerspenstiger Schopf, noch dicht und dunkel. Ein Anflug, nicht mehr, von Grau erinnert daran, dass dieser Mann das siebente Lebensjahrzehnt schon begonnen hat. Und zwei Faltenpaare, das eine auf der Stirn, das andere um die Mundwinkel: solche Runen zieht das Leben einem ins Gesicht, der den Kopf hinhält und nicht zurückzuckt vor seinem harten Griffel. Aufrecht steht er da, nichts Gebücktes ist an dieser Gestalt, nichts Erschlafftes. Eine Kraft ist zu ahnen, die der erste Händedruck sogleich bestätigt.

„Halloo.“ Sein Gruß, das helle, offene „a“ und dann das dunkle „o“, verlängert und wie zu einer Frage leicht ansteigend. Eine männliche Stimme, Bariton. Er brauchte seinen Namen nie zu nennen, wenn er angerufen wurde. Seine Telefonnummer habe ich mir gemerkt wie mein Geburtsdatum: Siebenunddreißigneunzehnachtunddreißig – und dann das „Halloo …“

„Komm herein!“

Er hält noch immer meine Hand fest und zieht mich in den Flur. Schließt die Tür. Ein hoher Garderobenspiegel nimmt die Stirnseite des Flurs ein. Er zeigt einen reifen Mann in Hemdsärmeln und bequemer Hose und an seiner Seite ein schmales Bürschchen mit Bügelfalten, Krawatte und schnurgeradem Scheitel … eine Momentaufnahme. Dann kehren wir dem Spiegel den Rücken. Das Arbeitszimmer, zu dem er mich führt, liegt am anderen Ende des Flurs. Ein Schrank, Biedermeier, Glastüren – es ist der „Weinkeller“, das lerne ich später – und ihm gegenüber ein Telefontischchen. Sie verengen kurz vor dem Zimmer den Flur, so daß man hintereinander gehen muß. „Ich gehe voran“, sagt er.

„Geh nur voran, du kennst dich ja aus!“ Das kam später. Das war für die Freunde. Da wußte man ja, daß es die Türe rechts hinter dem Telefontischchen war, die zu seinem Zimmer führte. Da waren sie schon ein vertrauter Anblick, die Orientteppiche auf dem Boden und auf dem breiten Diwan mit den zahllosen Kissen, der Topfpflanzenurwald auf dem Fensterbrett, die Bücherregale, die deckenhoch zwei Wände fast zur Gänze einnahmen, vollgestopft mit Büchern, Belletristik das eine, Sachbücher das andere, indianische Pfeile und Blasrohre, der Panzer eines Gürteltiers, die Haut einer Anakonda und vieles mehr, was man erst nach und nach in diesem erinnerungsprallen Raum entdeckte.

Museum, schießt es mir durch den Kopf, Museum, würde Wegeleit sagen und sagte es auch, als ich ihm davon erzählte. Aber nur wer diesen Raum zusammen mit seinem Bewohner erlebte, konnte spüren, daß all dies nicht einfach eine Ansammlung von Kuriositäten war, sondern stets gegenwärtige Vergangenheit. Jene Zeit im Ersten Weltkrieg, als er Offizier in Palästina und Arabien war. Und jene Jahre im südamerikanischen Urwald zwischen den Flüssen Uruguay und Paraná, da sich jede Spur von ihm verlor. Ost und West. Lebendige Vergangenheit, lebendig in diesem Mann, der beide in sich bewahrte, lebendig in seinem Werk.

Jetzt also sitzen wir einander gegenüber in der Ecke mit den ledernen Clubsesseln, die er selber nur selten benutzt – sie sind für die Gäste. Sein Platz ist eine teppichbedeckte Holzkiste an der Wand unter der Stehlampe, deren rauchgebeizter Pergamentschirm diese Sitzgruppe in ein angenehm weiches Licht taucht, gerade recht zum Reden, zum Trinken, und wenn die Stunde danach ist, auch zum Schweigen.

Von hier aus hat er alles im Blick. Auch den Schreibtisch in der Ecke schräg gegenüber. Dort ist tagsüber sein Platz. Wenn er dort sitzt, hat er das Zimmer im Rücken und ist allein mit sich und seiner Arbeit.

Tee, etwas Gebäck, zwei Weingläser stehen bereit auf dem türkischen Messingtaburett zwischen uns. Und Zigaretten. Patrick, ohne Filter.

„Rauchst du?“

„Wenn ich darf.“

„Du darfst hier alles, außer auf den Teppich kacken!“

Oho! Es ist ein Erwachsener, der das sagt. Erwachsene kenne ich bisher nur als Lehrer und Erziehungsberechtigte. Leute, die ermahnen, gebieten, verbieten. Und scheinheilig Zigaretten anbieten, weil sie erwarten, dass ein braver Junge ablehnt. Oder dass ihm schlecht davon wird.

Und dieser hier? Will er sich anbiedern? Aber da ist dieser offene Blick, diese arglose Aufforderung in Miene und Haltung …

„Nun?“

„Danke, gern.“

Ein Streichholz flammt auf. Wir rauchen unsere erste Zigarette miteinander. Wir beginnen unser erstes Gespräch.

Er spricht wenig. Er wartet. Er beobachtet. Mit ein paar knappen Fragen, wie nebenbei, freundlich, interessiert, bringt er mich zum Reden. Und hört zu. Er hört wirklich zu. Unterbricht nicht, weiß nichts besser, hält keinen unverlangten Rat bereit. Auch keinen Tadel. Ich bin es gewohnt, getadelt zu werden. Mit ihrem Tadel waren Erwachsene bisher stets gern zur Hand. Dieser nicht. Er hört zu, und mein Vertrauen wächst. Und ich erzähle von meinem Zuhause am Nürnberger Rangierbahnhof, von der Schule, die ich eigentlich satt habe. Ich erzähle von Wegeleit, von meinem Überdruss an einem als allzu eng empfundenen Elternhaus.

Eine gute Stunde später muss ich mich verabschieden. Ich muss zum Zug. Ich habe so vieles fragen wollen; es ist auf einmal nicht mehr wichtig. Statt dessen fragt er:

„Bist du dir klar darüber, was du willst?“

Nein. Ich weiß nur, was ich nicht mehr will.

„Mach dir klar, was du willst“, sagt er, „und dann tu es!“

„Und komme wieder!“ setzt er hinzu. „Ich möchte, dass du wiederkommst.“

Er drückt mir zum Abschied Das Papageiennest in die Hand. Noch in der Straßenbahn fange ich an zu lesen. Und eine Stelle springt mir ins Auge, die den Jäger Don Martin und seinen jungen Freund Rodriguez anredet:

„Kein anderer in den Wäldern, Vater und Mutter nicht, verstand ihn so gut wie du und wurde ihm so gerecht. Niemand wußte besser, was ihm nottat zu jener Zeit.“

Ich lese die Stelle wie ein Versprechen. Er hat es gehalten.

*

Weihnachtsferien 1958. Natürlich kam ich wieder, schon in den Sommerferien, und für die Zeit nach Weihnachten lud er mich ein, für ein paar Tage zu bleiben: „Iss eine Scheibe Brot mit uns und bring deine Zahnbürste mit!“

Da sitzen wir jetzt beieinander, nun aber abends und bis in die Nacht hinein, und kein Zug drängt zur Eile. Kein Tee mehr. Drei Weingläser stehen da. Das dritte ist für die Dame, ja, eine Dame, ich weiß kein besseres Wort für diese gescheite, humorvolle und noch immer schöne Frau, die von seiner verstorbenen Schwester Stasi in schlimmen Kriegstagen als Freundin ins Haus gebracht wurde. „Das ist Franziska Weigel“, hat er sie vorgestellt. Nichts davon, ob sie nur seine Wohnung oder auch sein Leben mit ihm teilt. Weitschweifige Erklärungen für Dinge, die sich jeder selbst denken kann, sind nicht seine Sache.

„Ich bin die Weigeline“, hat sie gesagt, „ich trinke ein Glas mit und werde mich dann auf englisch verabschieden.“ Und richtig, während wir schon ins Gespräch vertieft sind, ist sie auf einmal verschwunden, als wäre sie nie dagewesen. Sie wird es immer so machen.

Ich sollte noch manche Rituale in diesem Haushalt kennenlernen, eines gleich bei der ersten Mahlzeit. Auf dem stets sorgfältig gedeckten Eßtisch (Weigeline!) im Biedermeierzimmer durfte das zinnerne Salzfaß nicht fehlen, gab es doch den Takt an: Wenn der Hausherr den Deckel aufklappte, konnte die Mahlzeit beginnen; wenn er ihn zuklappte, war sie beendet. Für alle. Man musste sich also beeilen, denn er aß rasch – und aus dem Salzfass bediente er sich reichlich. Dass die Suppe zu fade sei, reklamierte er eigentlich jedesmal und salzte dabei gründlich nach, und es geht die Sage, man habe die Weigeline einmal überredet, die Suppe absichtlich zu versalzen. Er habe sie auch dieses Mal, ohne sie vorher zu kosten, nachgesalzen und danach etwas kleinlaut bemerkt, es sei womöglich heute des Guten ein wenig, ein ganz klein wenig nur zuviel gewesen …

Freund Andreas Wolf mied die Suppe. Er wurde bei seinen Besuchen stets mit einer Gelbwurst – er nannte sie „Hirnwurst“ – bewirtet. Er musste sie feierlich vor aller Augen verzehren, und tat es mit Genuss. Und wenn Lajos von Horváth, auch er ein alter Freund, zu Besuch kam, nahmen die beiden Herren voreinander Aufstellung und huben unter tiefen Verneigungen eine bemerkenswerte Litanei an: „O Lajos Honved Mongoloff …“ – „O Hadschi Ferenghi Effendim …“ Ich kann mich für den genauen Wortlaut nicht verbürgen, aber es war ein höchst eindrucksvolles Zeremoniell …

Anekdoten. Sie stellen sich zuverlässig ein, wenn ich an ihn denke, verführen zum Abschweifen. Ich will aber doch von jenem Abend in den Weihnachtsferien berichten, als er für mich der Hadschi wurde.

Weigeline hat sich also unsichtbar gemacht, und er holt eine neue Flasche aus der Heizkörpernische unter dem Fenster. Weil es Winter ist und weil er kalten Rotwein verabscheut. Im Sommer holt er die Flaschen aus dem Schrank im Flur. Er trinkt „Kasbah“ aus Algerien. Das ist damals noch französisch. Aus der hinteren Tasche seiner geräumigen Hose kramt er ein Taschenmesser von beängstigender Größe. Wie er darauf sitzen konnte, frage ich mich heute noch. Er klappt den Korkenzieher aus, schraubt, zieht, zerrt. Der Kork sitzt ordentlich fest, kommt plötzlich mit einem Ruck. Ein wenig von dem tiefdunklen Rotwein schwappt heraus.

„Puta mierda…!“ Der Fluch geht noch weiter, sehr deftig, sehr anschaulich. Ein Andenken an Südamerika.

Er schenkt ein. „Salute!“ Italienisch. Hat Weigeline mitgebracht aus ihrer Zeit als Erzieherin bei einer italienischen Familie.

„Salute – lieber Onkel!“

Ich will ihn ein bißchen frotzeln. Wir sind ja schon seit unserer ersten Begegnung Wolf Justin und Wolf füreinander. Ich weiß auch schon, daß er für Verwandtschaft nicht viel übrig hat. „Die ist wie das Wetter; man kann sie sich nicht aussuchen“, ist seine Meinung dazu.

Aber: „Nun mal im Ernst“, sagt er jetzt. „Wie sind wir eigentlich verwandt?“

Also rechnen wir nach. Sein Vater, der ehrenwerte Marktbreiter Kaufmann und Bürgermeister Adolf Heinrich Achatius Hartmann, hatte aus erster Ehe drei Söhne. Der jüngste von ihnen wurde mein Großvater. Aus Adolf Achatius‘ zweiter Ehe gingen Wolfgang Karl Justin, und seine Schwester Anna Louise, genannt „Anastasia“ oder kurz und bayrisch „Stasi“, hervor. Ergo ist er ein Stiefbruder meines Großvaters. Ergo ist er mein Stiefgroßonkel, und ich bin sein Stiefgroßneffe. Oder sagt man „Halbbruder“ und infolgedessen „Halbgroßonkel“ und „Halbgroßneffe“?

„Ein verzwickter Verwandtschaftsgrad!“ sagt er erschüttert. „Trinken wir darauf – zum ersten- und letztenmal!“

„Zum ersten- und letztenmal!“

Noch einmal hebt er sein Glas:

„Ich bin der Hadschi.“

Wie? Wird hier Karl May gespielt? Aber was hat dieses gestandene Mannsbild mit der skurrilen, wuseligen Figur des Hadschi Halef Omar zu tun?

Meine Ratlosigkeit entgeht ihm nicht.

„Ich war doch im Ersten Weltkrieg deutscher Verbindungsoffizier bei den Türken im Vorderen Orient. Das weißt du doch, oder?

Freilich weiß ich das. In der Familie ging die Sage, er sei damals in türkischer Uniform und mit einem türkischen Orden auf der Brust durch Würzburg stolziert und habe damit beträchtliches Aufsehen erregt.

„Ein Hadschi ist eigentlich einer, der in Mekka war“, erklärt er und setzt hinzu: „Der Hadschi bin ich für meine Freunde. Und nur für die. Nenn mich also Hadschi, und dabei soll es bleiben!“

Und dabei blieb es auch.

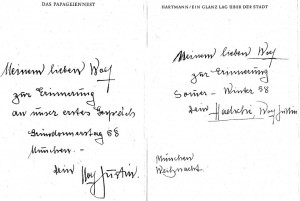

Zum Abschied schenkt er mir den Glanz. „Damit du dein eigenes Exemplar hast“. Die Widmung ist mit „Dein Hadschi, Wolf Justin“ unterzeichnet. „Hadschi“ ist unterstrichen.

Zum Abschied schenkt er mir den Glanz. „Damit du dein eigenes Exemplar hast“. Die Widmung ist mit „Dein Hadschi, Wolf Justin“ unterzeichnet. „Hadschi“ ist unterstrichen.

Ein Glanz lag über der Stadt, das „stellenweise unmoralische Buch“, wie es Wegeleit nannte. Was eigentlich war so unmoralisch daran? Daß ein Pennäler, kaum älter als ich, ein Mädchen liebt, von ganzem Herzen liebt, und daß die beiden tun, was Liebende tun, seit die Welt besteht und ohne solches Tun schon längst zu bestehen aufgehört hätte? Zog denn dieses Buch nicht deutlich genug eine Grenze zwischen pubertär verwirrter Sexualität und dieser beglückenden Erfüllung einer ersten großen Liebe?

„Einander verfallen sein! Gibt es überhaupt eine höhere Form des Daseins, als sich gegenseitig mit jedem Herzschlag, mit jeder Faser anzugehören? Nichts macht uns gläubiger, selbstloser, besser. Nichts führt uns so ins Licht. Und deshalb leuchtet auch alles zu uns! Die Stadt, der Fluß! Das ganze Land! Sind uns nicht Tage beschert, die eine einzige Verklärung sind? …Du leuchtest doch auch! Und auch ich! Wie sollte es anders sein? Unsere Liebe leuchtet!“

Freilich, wer nur nach „Stellen“ sucht…

Überhaupt hatte Wegeleit gemischte Gefühle, wenn ich ihm von meinem neuen Freund erzählte. Er witterte einen fremden Einfluß, der den seinen zurückzudrängen drohte. Und damit hatte er recht. Er hatte es ja nicht leicht mit mir. Seine Erziehungsbemühungen zeitigten immer seltener das gewünschte Ergebnis. „Du magst ihn bewundern, du magst ihm meinetwegen nacheifern, aber die Verantwortung für dich habe ich, nicht er“, sagte er. Im Prinzip hatte er auch damit recht. Aber er schätzte seinen vermeintlichen Rivalen falsch ein, denn der war sich stets seiner menschlichen Verantwortung bewußt, wenn er mich vorsichtig, von mir fast unbemerkt, auf den Weg zu mir selbst brachte.

Januar 1961. Ein wolkenverhangener Wintertag. Schneeschauer haben den Verkehr fast zum Erliegen gebracht. Ein Scharren aberhunderter Schneeschaufeln begleitet meinen Weg vom Bahnhof zur Daimlerstraße. Dieses Mal habe ich keine Rückfahrkarte. Und ich will als erstes den Hadschi aufsuchen, bevor ich mein künftiges Quartier im Schlachthofviertel beziehe. Ich werde dort billiger wohnen als in Schwabing. Ich gehe zu Fuß, auch wenn ich durch knöcheltiefen Matsch und Schnee stapfen muß. Kein Geld für die Trambahn! Ich muß sparen.

Es hatte noch manches Gespräch mit Hadschi gegeben bis zu dem Tag, da ich mich entschloß, Schule und Elternhaus zu verlassen und nach München zu gehen. Er gab mir Sicherheit, wo ich noch schwankte; er machte mir Mut, wo ich noch zurückweichen wollte. Er vermittelte mir eine erste Arbeitsstelle, als ich ihm meinen Entschluß mitteilte.

Und daß der Rest nun meine Sache sei, erklärt er mir nun kurz und bündig, als ich ihm endlich, durchnäßt, aber guter Dinge gegenübersitze: der Erfolg, den er mir wünsche, aber auch der Mißerfolg, mit dem jeder rechnen müsse. Nur umwerfen lassen dürfe sich keiner davon, weder vom einen noch vom anderen. Und – ist es Absicht oder nur der Umstand, daß ich alle seine anderen Bücher schon habe? – er überreicht mir seinen letzten Roman Das Spiel an der Sulva. Natürlich mit Widmung: „Dein Hadschi Wolf Justin“. Und hinter dem Datum „Januar 1961“ ein langer Gedankenstrich …

Danke, Hadschi!

23. Juni 1962. Tierpark Hellabrunn. Hadschi geht gerne dorthin. Besonders dann, wenn er mit den Zeitläuften, der Politik, den Menschen im allgemeinen und einigen im besonderen nicht recht im Einverständnis ist, verrät Weigeline. Wenn er eine Weile bei den Viechern war, kommt er wieder ins Lot. Er hat eine Dauerkarte.

Heute hat er mich mitgenommen. Ich hätte ihm dazu wohl gar nicht erst von meinem jüngsten Besuch in N*** zu erzählen brauchen. Er verstand genug von Menschen, um mir anzusehen, was mich bedrückte. Da war ein Mädchen, das auf mich warten wollte. Und nun … Die alte Geschichte: „Ein Jüngling liebt ein Mädchen …“ Die Zeit war ihr wohl zu lang geworden.

Er geht mit raschen, entschlossenen Schritten voran; Schlendern ist nicht seine Sache. Und er kennt seine Ziele. Die Affen streift er nur kurz. Dazu braucht er nicht in den Zoo: „Lauter bekannte Gesichter“, sagt er. Bei den Löwen bleibt er stehen. Ein alter Löwe, dessen Mähne schon grau wird, liegt träge ganz vorne am Gitter des von scharfem Geruch durchtränkten Käfigs, die gelben Augen in unzugängliche Ferne gerichtet. Hadschi sucht diese Augen. Sein Blick versenkt sich in den Blick des alten Löwen, stumm, minutenlang. Fast gleichzeitig wenden sie sich wieder voneinander ab.

Dann die Pferde. Es sind wilde, struppige, kleine Pferde, rückgezüchtet zu den Anfängen ihrer Rasse in den Steppen Zentralasiens. Er betrachtet sie lange und wendet sich dann plötzlich ab, geht, nein, marschiert zu den Haflingern. Ein Hengst hebt den Kopf, trabt nach vorne an die Umzäunung und legt den Kopf an Hadschis Schulter. Hadschi krault seine Mähne, tätschelt ihm den Hals, streichelt das weiche Maul. Der Gaul läßt ein wohliges Schnauben hören. Hadschi spricht zu ihm, leise murmelnd.

Ich weiß, daß mich die Erinnerung hier trügt. Ich habe ja nicht verstanden, was er diesem Pferd ins Ohr sagte, das nur ein kleines Gebirgspferd war, weder Kavallerie- noch Gauchopferd, aber das einzige einer Gebrauchspferderasse im Zoo. Und so mag es ihm Ersatz gewesen sein für all die Pferde, die er einst geritten hatte, im Krieg, in der Wüste, im Urwald. Weiß ich es oder wünsche ich es nur, daß er ihnen ihre Namen zuraunte: Arkadasch, Bayo, Nubarrón …

Eine Schelle bimmelt irgendwo, weit weg zuerst, dann immer näher. Das Zeichen, daß der Zoo für heute schließt. Hadschi erwacht wie aus einem Traum.

Die Trambahn wird uns in die Stadt zurückbringen. Sie läßt auf sich warten. Also rauchen wir einstweilen noch eine Zigarette. Hadschi zückt sein Feuerzeug, dieses alte blecherne Sturmfeuerzeug, das funkensprühend eine orangefarbene, rußende Flamme hervorzubringen pflegt. Aber es sprühen keine Funken. Es gibt ein knackendes Geräusch, und irgendein Teilchen, das Reibrad wohl, hüpft heraus, rollt in einer geradezu eleganten Kurve auf die Gehsteigkante zu und verschwindet im Gully.

Ich ahne, was jetzt kommt. Ich habe ja längst Hadschis Lieblingsbuch aus seiner Jugendzeit gelesen, Auch Einer, dieses skurrile, und alles andere als übersichtliche Werk Friedrich Theodor Vischers. Mit leuchtenden Augen hat er es mir empfohlen. Ich fand mich nur schwer darin zurecht. Ein weitgehend autobiographisches Werk sei es, so das Literaturlexikon, bis lange nach dem Ersten Weltkrieg ein Lieblingsbuch gebildeter Kreise, erschienen 1879, sieben Jahre vor Hadschis Geburt. Vielleicht ist das doch zu lange her. Vielleicht haben auch Bücher ein Verfallsdatum. Vielleicht aber auch konnte ich seine Begeisterung für dieses Buch nicht teilen, weil es in einen Bereich seines Denkens und Fühlens führte, der mir trotz aller Vertrautheit mit ihm fremd blieb. Wenn ich Hadschi aber mitunter husten hörte – und sein Raucherhusten war noch durch drei Türen zu vernehmen, eine wüste Orgie aus Räuspern, Krächzen und Spucken –, dann meinte ich mich wahrlich in dieses Buch versetzt und „ich hätte ernstlich um seine Lunge gefürchtet, wenn nicht seine Gesichtsfarbe, gewölbte Brust, Energie der Bewegungen … eine andauernde Widerstandskraft verbürgt hätten.“ (1)

Und wenn auch das unvermeidliche „Der Teufel!“, das als krönender Abschluß folgte, eine eigene Zutat Hadschis war, so hätte mir doch keiner ausreden könne, daß ich gerade Zeuge einer Metamorphose von Hadschi zu A.E. geworden war.

Ich ahne also, was jetzt kommen wird. Und richtig: „Supplicium!“ (2) sagt er, wirft noch einen letzten, teils strengen, teils abschiednehmenden Blick auf das todgeweihte Werkzeug und deponiert es feierlich in der Ritze der Trambahnschiene. Das ist nicht ganz vorbildgetreu, aber äußerst wirkungsvoll: Die herannahende Trambahn leistet im nächsten Augenblick ganze Arbeit.

Zur Georgen-Teng-Straße bringt sie uns allerdings heute nicht. In Schwabing ist Krawall, schon den dritten Tag. Ein paar Jugendliche haben auf der Leopoldstraße Gitarre gespielt und gesungen – abends um halb elf! Und, als ob es damit nicht genug gewesen wäre, auch noch unter dem Fenster eines Stadtrats! Der rief die Polizei, wie es einem braven Bürger wohl ansteht. Die kam, verbot, verhaftete. Und es kamen andere, die damit nicht einverstanden waren und dies auch deutlich machten. Es wurden immer mehr. Am Ende waren es an die vierzigtausend.

Schwabing ist also abgesperrt; wir müssen zu Fuß gehen. Wir hätten ja einen Weg nehmen können, der uns nicht geradewegs zum oberen Ende der Georgenstraße führt, dorthin, wo sie in die Leopoldstraße mündet. Wir tun es – natürlich? – nicht. Hadschi hat ein Glitzern in den Augen, als wir uns dem Tumult nähern. Etwas lang Begrabenes ist da wohl wieder in ihm wachgeworden. Stehen ihm die frühen zwanziger Jahre, seine eigene Studentenzeit, wieder vor Augen? – Sein erster Roman Fäuste! Hirne! Herzen! hat sie zum Thema. – „Ach was! Als ob es damals bloß um ein bißchen Gitarrespielen an einem Sommerabend gegangen wäre!“ knurrt er. „Ich war bloß neugierig. Aber das hier ist lächerlich. Außer Krach machen wollen die gar nichts. Gehen wir!“

Berittene Polizei ist aufgezogen. Sie prügeln von ihren Pferden herunter auf alles ein, was in ihre Reichweite kommt. Die Straße ist gepflastert, die Pferde mit Eisen beschlagen. Hin- und hergerissen von ihren Reitern, finden sie mit ihren Hufen auf den glatten Pflastersteinen nur unsicheren Halt. Eines in unserer Nähe gleitet aus, stürzt, fällt auf die Seite und liegt mit schlagenden Beinen da, wiehert schrill. Sein Reiter, gerade noch mit einem Sprung von dem fallenden Pferdeleib freigekommen, rollt uns vor die Füße. Hadschi hat keinen Blick für ihn. Er ist mit einem Sprung bei dem Pferd, ergreift die Zügel, hilft, wie er es einst gelernt und nie wieder verlernt hatte, dem Tier wieder auf die Beine, beruhigt es – und es hätte mich jetzt nicht mehr gewundert, wenn er im nächsten Augenblick aufgesessen wäre. Aber auch der gefallene Polizist ist mit Hilfe Umstehender, die eben noch randalierten, wieder auf die Beine gekommen. Er reißt die Zügel an sich, schwingt sich in den Sattel – keinen Blick für das Pferd, ob es etwa verletzt sei – und will sogleich wieder seinen Knüppel einsetzen. Er kommt nicht dazu. Schneller, als er aufgestiegen ist, liegt er wieder unten, heruntergezerrt von der wütenden Menge, und bekommt seinen eigenen Gummiknüppel zu schmecken.

„Geschieht im recht!“ schnauft Hadschi, der sich aus dem Gewühl befreit hat, mit gerötetem Gesicht. „So behandelt man keinen Gaul.“ Wir entfernen uns, als andere Berittene ihrem Kollegen zu Hilfe eilen. „Und Menschen auch nicht“, fügt er hinzu.

Wir sitzen noch lange an diesem Abend beim Wein. Zwischen uns, auf dem Teller aus dem türkischen Basar, brennt eine dicke rote Wachskerze. Handgemacht. „Von einem reizenden jungen Mädchen“, sagt er, ganz beiläufig. „Tochter von Freunden“, setzt er hinzu, genauso beiläufig. Er hat mich ja die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen. „Sie heiratet demnächst.“ Er drückt seine Zigarette in der bemalten Majolika-Aschenschale aus, die aus Italien stammt und für gewöhnlich auf dem Tischchen neben dem breiten Diwan ihren Platz hat. Heute steht sie hier. L’amore fa passare il tempo, il tempo fa passare l’amore ist in sie eingeschrieben. Nach und nach verschwindet die Schrift unter der Asche.

Die Kerze beginnt zu flackern. Ihr Docht will ertrinken. Hadschi bohrt mit seinem ungefügen Taschenmesser Löcher in die Kerze, ich helfe mit einem Pfeifenstopfer nach. Wachs rinnt in dicken Tränentropfen heraus. Und die Flamme brennt wieder ruhig und hell.

Ich werde ihm eine Lichtputzschere schenken.

22. Oktober 1964. Daimlerstraße 5, zweiter Stock links, gleicht einem Ameisenhaufen. Hadschi feiert seinen 70. Geburtstag. Freunde aus allen Ecken Deutschlands und aus Österreich sind gekommen. Sie drängen sich um das kalte Buffet in der Küche, sie sitzen Ellenbogen an Ellenbogen auf dem Diwan im Arbeitszimmer, und wer dort oder in den Ledersesseln keinen Platz findet und noch gelenkig genug ist, läßt sich auf dem Teppich nieder. Zigarettenrauch wabert in dicken Schwaden über den Köpfen, und es scheint, als werde dieser eine Abend genügen, den frisch geweißten Wänden wieder ihr gewohntes und vertrautes Beige zu verleihen. „Beige ist eben keine Farbe, beige wird’s von selber“, sagt Weigeline und lächelt resigniert. „Siehst du“, läßt sich Hadschi vernehmen, „ich habe es dir gleich gesagt, daß diese ganze Tüncherei völlig überflüssig war! Ich war von Anfang an dagegen.“ Wohl wahr, Weigeline hatte ihn ausquartieren müssen, zu Adolf in G., Sohn eines seiner Halbbrüder (oder sagt man Stiefbrüder?), und nur die Aussicht, dort mit nichts als ausgefransten Shorts angetan im Garten zu lungern, mit dem Hund zu spielen, zuweilen, sofern es ihn nach Beschäftigung drängte, den Rasen zu mähen, und nach dem Abendessen, das Adolfs tüchtiger Frau täglich zu einem Meisterstück geriet, dem konzertreifen Klavierspiel des Hausherrn zu lauschen, nur die Aussicht auf einige ganz und gar unbeschwerte Ferientage hatte ihn bewegen können, seine geliebte verräucherte Bude einer Renovierung preiszugeben, von der er nicht weniger als einen totalen Verlust an Atmosphäre und Wohnlichkeit befürchtete.

Auf dem Tisch im Speisezimmer stapeln sich Geschenke. Das größte Geschenk aber steht auf dem Schreibtisch im Arbeitszimmer. Auf jenem Schreibtisch, auf dem die meisten seiner Bücher entstanden, die Erzählungen und Kurzgeschichten, die Schulfunkmanuskripte, wo er seine Briefe schreibt und in dessen Schubladen ein angefangenes Manuskript ruht – Die Drei der roten Blume, nie vollendet, nie veröffentlicht, nie hat er daraus vorgelesen; wo ist es geblieben? – auf jenem Schreibtisch also, an dem er so viele Jahre saß und schrieb, den Rücken zum Zimmer, allein mit sich und seiner Welt, steht jetzt ein Fernsehgerät. Mehr als die Hälfte der Tischplatte nimmt es ein, Papier und Bleistifte sind zur Seite geschoben, die Schreibmaschine, die alte Remington, musste weichen, ist verräumt.

Und Hadschis Welt? Ist sie nun auch zur Seite geschoben, verräumt? Die Welt der arabischen Wüste, die Welt der Urwälder zwischen Rio Uruguay und Paraná, des Meeres und des Felsengebirges, die versunkene Welt Würzburgs? Nein, sie sind noch immer da diese Welten – in seinen Büchern entfalten sie immer wieder ihr Licht, ihre Farben, ihre Fieberdünste, ihr Sturmgeheul und die Glockenklänge einer alten Stadt, sobald man sie nur aufschlägt. Bücher waren es bisher gewesen, seine und die vieler, vieler anderer auch, die den Menschen das Fremde vertraut gemacht, das Ferne nah gebracht hatten.

Ahnten die Schenker, ahnte Hadschi, daß mit diesem Fernseher etwas zu Ende ging? Daß das neue Medium uns bald hundert- und tausendfach mit Bildern aus allen, auch den entlegensten Zonen der Welt überschütten würde, auf einen Knopfdruck nur – wer braucht da noch zu lesen?

Eingeschaltet wurde der Fernseher an diesem Abend jedenfalls nicht.

*

Marktbreit. Jahre später. Unser gemeinsamer Geburtsort. Er hat es 1909 für immer verlassen, ich 1953. Seitdem gibt es die Hartmanns in Marktbreit nur noch auf dem Friedhof. Dort stehen ihre Namen auf einem schwarzen Grabstein unter einem weißen Kreuz. Und noch eine Stelle gibt es, wo auf einer Steintafel unser Name eingemeißelt ist: das Haus bei der Segnitzer Brücke, ehemals Maingasse 1, sein Geburtshaus. „J. Hartmann“ steht da. Die Firmentafel des Kaufmanns Johann Friedrich Hartmann, der Marktbreiter Bürgermeister war, wie vor ihm schon sein Vater und nach ihm sein Sohn und sein Enkel, Adolf Achatius Hartmann, Hadschis Vater. Für Wolf Justin Hartmann gibt es dort keine Tafel. Bis heute nicht.

Künstler gab es keine in dieser ansonsten tüchtigen Familie. Mit dem bisher einzigen stehe ich an einem Herbstabend vor dem alten Haus.

„Hättest du je wieder hier leben wollen?“ frage ich.

„Frag dich selber!“ antwortet er. „Du mußtest ja auch schon sehr früh mit deinen Eltern wegziehen. Und jetzt kommst du hin und wieder zu Besuch, schaust dir die Plätze an, die dir als Kind vertraut waren, und suchst das Unveränderte in all der Veränderung, der alles unterliegt – auch du und ich.“

„Es ist unsere Heimat!“

„Ja, aber es ist die Erinnerung, die es uns zur Heimat macht – es ist die Vergangenheit, nicht die Gegenwart. Es ist ja keine tote Vergangenheit. Sie lebt in uns, solange wir selber leben, wie etwas das schläft. Und manchmal erwacht sie wieder, wenn wir vor einem alten Haus stehen, in der Stadt unserer Kindheit. Aber niemand kann auf die Dauer nur in der Vergangenheit leben. – Komm jetzt, zurück in die Gegenwart! Der Federweiße wartet!“

Ja, der Federweiße wartet im „Löwen“. An einem Tisch in der alten Gaststube, wo schon die Vorfahren zechten, sitzt eine Runde beisammen, gute Freunde von Hadschi, Bekannte, alte oder flüchtige, gleichviel gilt das heute, tüchtige Zecher sind sie alle. Heinz Held und seine Frau sind dabei. Hadschi hatte sie zuhause bei Köln besucht und befand sich mit ihnen auf der Rückreise nach München. Ebenfalls mit am Tisch waren Hadschis Freunde German Scherer und Karl Walther sowie etliche zufällige Zechgenossen, unter anderen der Marktbreiter Rechtsanwalt Trinklein (Name geändert), der damals auf dem besten Wege war, seine bescheidene Kanzlei in den Weinwirtschaften zu liquidieren, mit Frau und Sohn, letzterer ein Schulfreund von mir.

Krug um Krug wird geleert und Krug um Krug wird wieder aufgetragen, eine kräftige Vesper nicht zu vergessen. Es wird ein langer Abend, es wird ein lauter Abend, ein Abend voller Fröhlichkeit und Lachen, und keiner lacht ansteckender als dieser alte Hartmann. Über siebzig soll er schon sein, ist das zu glauben? Und er leert noch einen Becher, gibt noch einen Spaß zum besten, während der junge Hartmann, der brav mitgehalten hat, sich auf einmal schleunigst zu verdrücken genötigt sieht.

Wir sehen uns erst am nächsten Morgen wieder beim Gang zum Friedhof, bevor wir Marktbreit wieder verlassen. Daß wir beide recht still sind, mag mit diesem Teufelszeug, dem Federweißen, zu tun haben, mag sein aber auch mit der selbstverständlichen Ruhe an diesem Ort, der nach Erde riecht und nach welkem Laub. Wir stehen vor dem schwarzen Grabstein des Adolf Hartmann und der Seinen. Hadschi zieht ein Fläschchen aus der Tasche, schraubt den Verschluß auf und versprengt den Inhalt über dem Grab.

„Weihwasser?“ frage ich verwundert. Hadschi ist doch evangelisch. Der einzige Katholik in der Familie bin ich. Er hat mir ja auch den Platz in den Bänken der Marktbreiter Nikolaikirche gezeigt, der seinem Vater und seinen Vorvätern vorbehalten war. Einige hatten Pastorentöchter zur Frau.

„Federweißer“, sagt er. „Von gestern abend. Die letzten Tropfen. Die letzten Tropfen aus dem Glas oder aus dem Krug muß man auf die Erde schütten, denn sie gehören den Toten.“

Er deutet auf den Stein, auf einen leeren Platz am Sockel.

„Dort wird nun bald mein Name stehen.“

„Hadschi!“

„Laß! Ich habe nicht mehr lange zu leben.“

„Du? Aber …“

„Ich weiß es.“

Er sagt es mit Bestimmtheit.

Es macht mir Angst. Ich möchte den Blick abwenden, zu Boden, zur Seite, irgendwohin. Aber seine Augen lassen mich nicht los. Und seine Hand sucht die meine, ergreift sie, hält sie fest. Ganz fest. Mit jener Kraft, die ich vom ersten Händedruck her kenne, den wir tauschten.

Mit der gleichen Bestimmtheit spricht er weiter – da ist kein Schwanken, kein Zittern in seiner Stimme, kein Muskel zuckt in seinem Gesicht, kein Lid regt sich:

„Und wenn das Unvermeidliche über mich kommt, dann laß mich allein! Behalte mich in Erinnerung, so wie ich heute noch bin! Willst du mir das versprechen?“

Ich verspreche es.

Die Stimme will mir nicht recht gehorchen dabei. Ich muß schlucken.

Und da ist mit einem Mal wieder dieses Lausbubengrinsen auf seinem Gesicht, das wir alle, die ihn kennen, so lieben.

„Auf, noch lebe ich!“

Und alles Dunkle scheint zu verfliegen, als ob nur eine Wolke über die Sonne gezogen wäre.

Aber das Dunkle war da; ich weiß es heute.

Vor dem „Löwen“ wartet Heinz Held mit seiner Frau. Sie stehen etwas ratlos vor dem Haus. Ein Hotelgast hat die Garage zugeparkt und schläft noch selig in seinem Zimmer. Heinz Held hatte nachmittags einen Termin in München, und eine Autofahrt dorthin war damals, vor dem Bau der Autobahn, eine langwierige Sache.

Hadschi nimmt die Sache in die Hand. Er steigt entschlossen die Treppe hinauf, klopft, poltert, hämmert an die Tür des Schläfers. Man hört es bis auf die Straße. Man hört auch den Wortwechsel, der sich daraufhin entspinnt.

Der Gast, im Morgenrock und in denkbar schlechter Laune, ist unmutig, weil er so brüsk geweckt wurde. Er dachte nicht daran, sich etwa zu entschuldigen, sondern beschwerte sich in wenig gewählten Worten über die Störung. Hadschi ist unmutig, weil wir aufgehalten sind. Sie werden auf der Treppe sichtbar, beide mit hochroten Köpfen. Es fallen einige Ausdrücke, die, gelinde gesagt, ehrenrührig sind.

Hadschi bleibt stehen, läßt den Gast auf Tuchfühlung heranrücken, hebt die Fäuste. Heinz Held versuchte, Gentleman zu bleiben und beschwichtigend zu wirken. Nicht so der Hadschi. Er zahlte die rüden Bemerkungen des „Herrn“ mit gleicher Münze zurück und rückte ihm dabei immer näher auf den Leib – den stark geröteten Kopf kampflustig gesenkt und die Fäuste vor der Brust geballt.

Er knurrte.

Wir alle befürchteten Schlimmes. Es wird Zeit einzuschreiten, bevor es zu Handgreiflichkeiten kommt.

Heinz Helds diplomatischen Bemühungen war es zu danken, daß Tätlichkeiten im letzten Augenblick vermieden wurden.

Danach, auf der Autofahrt nach München, und auch heute noch erscheint mir dieser Auftritt nach der beklemmenden Szene auf dem Friedhof wie ein Satyrspiel.

*

Und das Erwartete, das Unausweichliche nahm seinen Lauf. Eines Tages hörte ich nicht mehr sein vertrautes „Halloo?“ am Telefon. Statt dessen Weigelines Stimme. Traurig. Besorgt.

„Er ist im Krankenhaus.“

„Kann ich ihn besuchen?“

„Nein. Du weißt doch …“

Einmal noch sah ich ihn dennoch. Es war eine Pause in seiner Krankheit eingetreten, jene trügerische Unterbrechung des unaufhaltsamen Verfalls, die man so oft vor der letzten Phase beobachtet. Eine Atempause, mehr nicht.

Ich kam, um zu seiner Hochzeit zu gratulieren. „Ein Künstler darf nicht heiraten. Er wird entweder seine Kunst oder seine Familie vernachlässigen.“ Das war seine Maxime gewesen, und ob sie nun richtig oder falsch war, er hatte sich daran gehalten. Bis jetzt. Aber nun galt es andere Überlegungen. Weigeline, die Getreue, die Freundin, die Gefährtin, sollte bedankt sein, sollte nicht unversorgt zurückbleiben, sollte vor allem die Wohnung behalten können. So bestellte er, zum Ausgehen zu schwach, den Standesbeamten ins Haus.

Dann wieder Krankenhaus.

Ich schicke Blumen, hilfloser Versuch, noch ein wenig Freude zu bereiten.

Weigeline ruft mich an.

„Danke! Sie waren ein letzter Gruß.“

30. August 1969.

.

(1) Friedrich Theodor Vischer: Auch Einer. Eine Reisebekanntschaft. Berlin: Deutsche Buchgemeinschaft o.J., 14.

(2) ebenda, 16.

Quelle:

Wolfgang Hartmann, Michael R. Heinz, Hans Michael Hensel [Hg.]: Wolf Justin Hartmann (1894–1969). Der Hadschi aus Franken. Eine Wiederentdeckung. Segnitz: Zenos Verlag [PDF, Stand 2010, nicht gedruckt].

Bin von der Web-site tief beeindruckt und berührt. Denke, es ist sicher nicht vermessen, „Hadschi“ mindestens auf eine Ebene wie z.B. Günther Grass zu stellen. Literarisch wie menschlich ein großartiger Zeitgenosse. Ein zu seiner Zeit unterschätzter, verkannter und heute leider vergessener „großer“ Franke!

Ich besitze ein Exemplar von „Nach Tag und Jahr“. Auf dem Vortitel steht eine Widmung von Wolfgang Hartmann an „Frau Ursula Buchwitz-Wiebach“: „zu Dank und Erinnerung“.

Was hat es damit auf sich ? Das ist doch die Enkelin des „Eisernen Gustav“, – auch ein Hartmann !

Jetzt bin ich neugierig geworden. Besteht eine Verbindung zwischen der mainfränkischen Linie der Hartmanns und der Berliner Droschkenkutscherlegende ? Für jeden Fingerzeig wäre ich dankbar.

Bernd Granzin